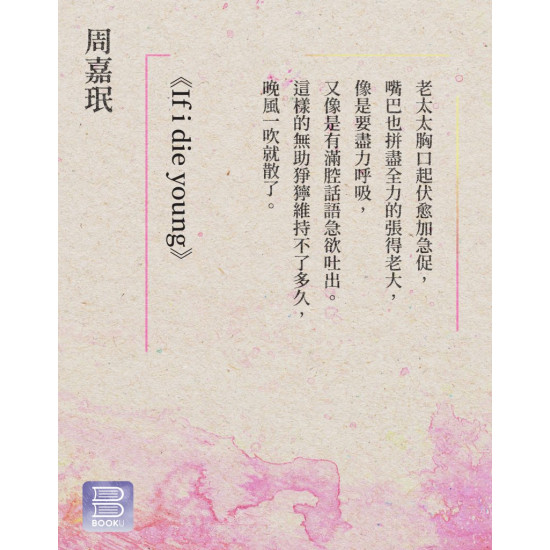

《If I die young》

“If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses……”

這首歌派台的那年我們差不多二十歲。半中半洋的輕狂小大人總以百無禁忌為傲,聽了歌之後就開始編排各自的後事,名曰“最後浪漫”。隔年同班同學出了意外,才知道最後浪漫應作最後自私。

儀給我傳短訊的時候我正在鄉下祖母家替僅剩最後一口氣的曾祖母穿上當年大曾祖母充作入門禮送給她的金手鐲。那是我第一次見證生命如流沙般在指縫間流逝。起先是血壓由正常的三位數降至二位數,然後剩下個位數。大約呼吸也跟著逐漸困難,老太太胸口起伏愈加急促,嘴巴也拼盡全力的張得老大,像是要盡力呼吸,又像是有滿腔話語急欲吐出。這樣的無助猙獰維持不了多久,晚風一吹就散了。

緊接著就得聯絡殯儀服務、張羅刊登訃文、領收輓聯花圈等事。我還沒來得及細讀那條短訊,儀就哭著打了過來。我躲在靈堂後的廁所邊擤鼻涕邊拼湊事發經過,待我正要說些安慰的話時,就听得連哭帶喊的一句 “所以她剛剛已經死了”。

我不記得是誰先掛了電話,也不記得自己有沒關緊水龍頭,只記得門外隱約傳來一陣大嫂嫂略高八度的笑話聲,母親就急沖沖地開了門,不由分說就把我扯了出去。

守夜的時候,母親邊折金銀紙邊低低地斥責我霸占廁所的自私行為。我沉默了好久好久才忍不住說:“大嫂嫂向來都是那個樣,我平時就懶得理她。今天我朋友也死了,我更不想理她。”

我一直知道白事就是一場接一場的大龍鳳。比如秦可卿的葬禮就是王熙鳳一展拳腳的名場面。我家雖比不得賈府顯赫,卻也有好幾房遠近親戚,不外乎大龍鳳濃縮成小龍鳳罷了。

但封棺時的陣陣砰砰聲和堂兄弟的叫好聲竟敲得我五臟俱裂。

我想起吉隆坡那場我無法出席的白事,想起那年那夜她編排的“最後浪漫”,不知道有沒有人替她戴上她最珍視的潘朵拉幸運串飾手鍊、不知道有沒有人替她把捲髮編成她最愛的法式瀑布辮、不知道有沒有人替她換上那襲她總捨不得穿的象牙白色蕾絲洋裝——一如新生舞會時的翩然爛漫。要是她知道她的“最後浪漫”終成了“最後遺憾”,她必是要哭的。

但我希望她笑。縱然到了接近十年後的今年,我仍舊希望她笑。

我不敢、也不願記得儀在電話裡說的話。我不想知道那輛卡車是怎麼撞的過去,不想知道她折了多少根骨、破了什麼內臟、動了幾次手術。瀕死之人的猙獰掙扎對任何人來說見識一次就已是上限,就容我如此自私、無知又專制地把她困在舞會里當神仙公主。

我從不怕死,還有點情願早逝,實也想像不到自己有到老的那麼一天。我喜歡張愛玲《花凋》鄭川嫦墳前的白大理石天使像,也喜歡那段漂亮而毫無意義的墓誌銘。雖然多半是些溢美之詞,但若能夠在被徹底厭煩之前離去,無論對誰來說都勉強稱得上圓滿。

只是骨肉家園總是牽掛。

怎能就自私地不告而別,怎能就不牽連。